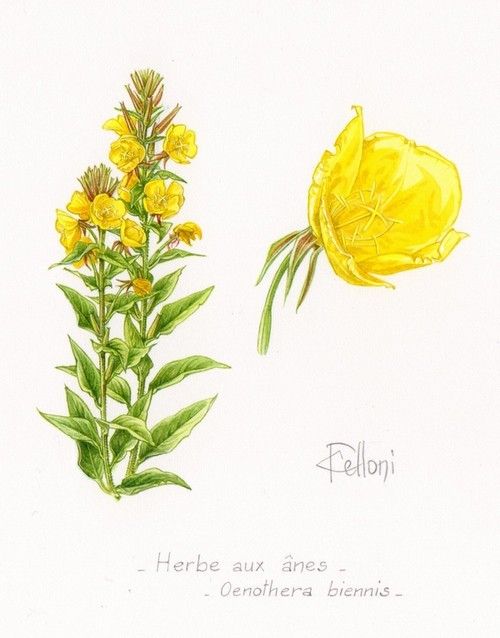

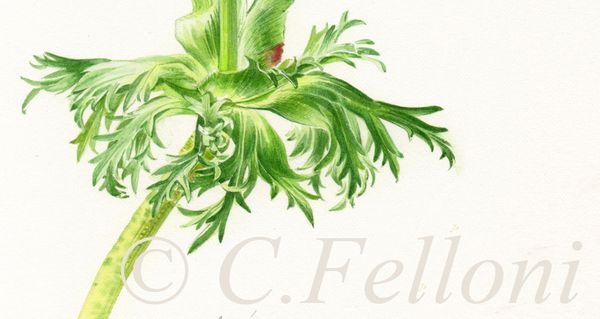

Centaurea macrocephala, la Centaurée à grosse tête est une robuste vivace originaire du Caucase. A l’état sauvage, elle pousse sur des pelouses entre 2000 et 2300m d’altitude où elle fleurit en Juillet et Aout (plutôt Juin-Juillet dans les jardins). Elle ressemble à un gros chardon jaune d’or et de fait c’est aussi une Astéracée qui peut compter jusqu’à 200 fleurons dans un capitule d’environ 5 cm de diamètre dans la nature mais jusqu'à 8 cm dans les jardins!

Les grosses tiges, très épaissies sous le capitule, atteignent 1m de haut. Les bractées scarieuses du calice, beiges-blondes et satinées, forment des élégants peignes en arc de cercle, elles ne sont pas ciliées comme sur beaucoup d’autres centaurées. La culture dans les jardins est assez ancienne, son origine géographique n’étant pas si lointaine. Elle devrait y être plus fréquente car elle est appréciée des papillons.

On peut la trouver également chez les fleuristes, du moins elle fait partie de leur productions mais uniquement les mois d’été ; c’est ainsi que j’avais pu la proposer en sujet pour le cours régulier au mois de Juin 2012.

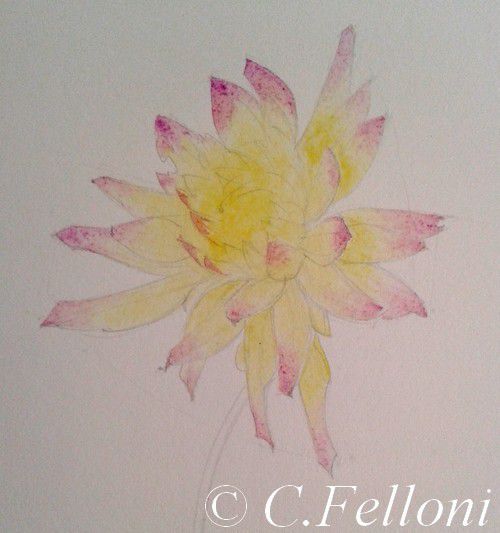

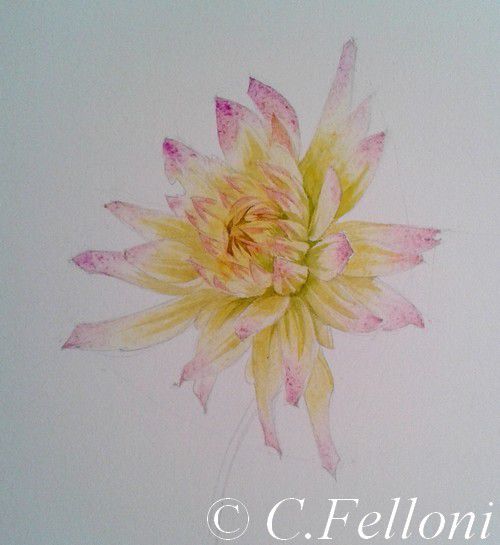

La représentation que j’en ai faite n’est pas terminée, mais tente de mettre en évidence la façon de poser des glacis sur ce type de sujet ébouriffé. On pourrait utiliser une technique très semblable pour peindre des chardons roses. En gros, il faut toujours commencer par poser une couleur de fond plus claire que l’impression générale qu’on a de l’ensemble et se rappeler que sur un pompon, les touches les plus sombres de glacis se situent au cœur (au milieu).

Je pars demain pour la Charente à Echallat, animer le stage d'aquarelle botanique inclus dans le festival Echall'arts et j'y consacrerai mon prochain article!